許多人分不清疤痕增生、疤痕攣縮和蟹足腫,今就說明如下:

傷口癒合主要的機轉就是:

傷口收縮 (wound contraction)與表皮再生(re-epithelialization) 。

而傷口收縮主要是肉芽組織 (granulation tissue)收縮造成的,表皮再生住要是傷口邊緣 (wound edge)及傷口底部 (wound base)的上皮細胞 (epithelial cell)分裂而來。皮膚只有表皮基底層及真皮層具的皮膚腺體(如汗腺、皮脂腺、毛髮)有可分裂能力的表皮細胞可以分裂再生。傷口表皮細胞殘留愈多,再生愈快。

如果傷口越大越深,表皮細胞可能無法藉分裂與爬行來覆蓋傷口,這時傷口癒合就需要靠收縮形成疤痕或植皮手術。

傷口癒合有三階段,每一階段都與疤痕攣縮與疤痕增生有關 :

1.發炎期

當血管破裂導致出血,免疫系統啟動,血管通透性搭曾,白血球聚集滲出,免疫物質集結,抵抗外來細菌及微生物入侵。傷口出現輕微紅、腫、熱、痛的發炎反應,狀態會持續數小時至數天,受到感染或傷者若同時患有其他疾病,可能延長到數週、甚至幾個月。

2.增生期

增生期主要是藉著肉芽組織生長與細胞外基質沉積來填補傷口,受傷後,傷口會逐漸長出新的微血管、纖維母細胞,帶來更多的膠原蛋白纖維以及許多發炎細胞,因含有大量的微血管,所以顏色呈現鮮紅色,並具有顆粒狀(granular appearance)的柔軟外觀,此組織特稱為granulation tissue。

通常皮膚受傷後的48小時左右,就開始形成肉芽組織,且會一直持續到傷口被表皮細胞覆蓋為主。在受傷後的4天,纖維母細胞(proliferating fibroblasts)是肉芽組織中最主要的細胞。其他有微血管(capillaries),可提供傷口癒合所需的營養與氧氣;增生中 (proliferating)的纖維母細胞,可分泌膠原蛋白;組織巨噬細胞(tissue macrophages),可清理傷口,與傷口癒合有重要關係。其它發炎細胞,例如淋巴球 (lymphocytes)、漿細胞 (plasma cells,可產生抗體)、嗜伊紅性球 (eosinophils)、中性球(neutrophils)等,與抵禦入侵的病原體有關。

肉芽組織的基質 (matrix)的成分可吸附大量水分,保持肉芽組織的濕潤,基質組成包括:膠原蛋白(collagen) ;黏多醣 (又稱為「胺基聚醣」、「葡萄胺聚糖」、「醣胺多醣」Glycosaminoglycans,簡稱GAGs) ,其中一個成分就是大家耳熟能詳的「玻尿酸」(又稱為透明質酸,hyaluronic acid) ;醣蛋白 (glycoproteins) ,包括「纖維結合蛋白」(fibronectin) 與「肌糖蛋白」(tenascin) 。

肉芽組織的每個「顆粒」,其實就是一球微血管循環網路,而且缺乏表皮細胞的保護,因此只要輕微施加外力,達到讓微血管破裂的強度,肉芽組織就會流血。這階段最重要的是幫傷口營造一個乾淨且適濕的最佳癒合環境,能加速組織修復、加快傷口癒合。

3.成熟期

成熟期是最後收尾,主要分成兩個部分:第一部分是血管萎縮,傷口肉芽組織顏色從鮮紅逐漸變成與周圍皮膚類似顏色;第二部分則是膠原蛋白結構重組,因受傷而不規則排列的膠原蛋白,被新合成且排列整齊的膠原蛋白纖維取代,疤痕因此變得柔軟平滑。這時要保護新生的皮膚組織,做好預防疤痕的工作,能防止肥厚性疤痕增生,對蟹足腫的預防也有相當幫助。

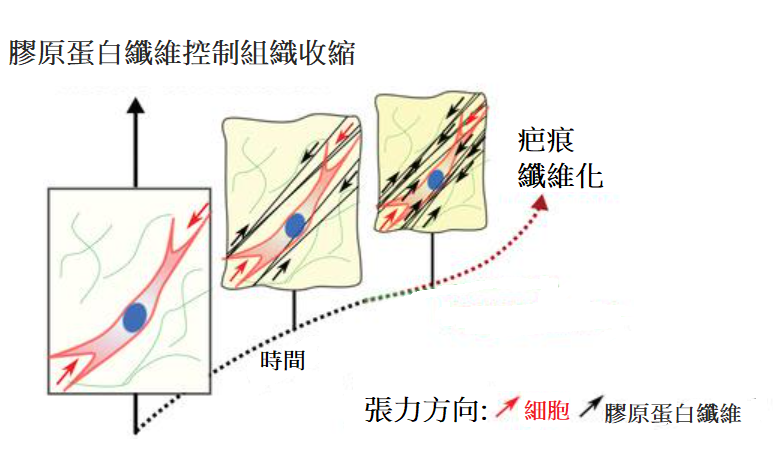

為何會有疤痕攣縮

深度受傷後傷口的癒合必將伴隨纖維母細胞的增生與膠原纖維的沉積,形成肉芽組織,以填補組織的缺損,增加損傷部位的組織強度,加速傷口 (創面) 癒合。肉芽組織內有許多肌成纖維細胞 (myofibroblast) ,這些細胞具有肌纖維的收縮功能,它的牽引會使傷口邊緣及四周皮膚向傷口中心收縮 (scar contraction),讓創面逐漸縮小 (見下圖)。

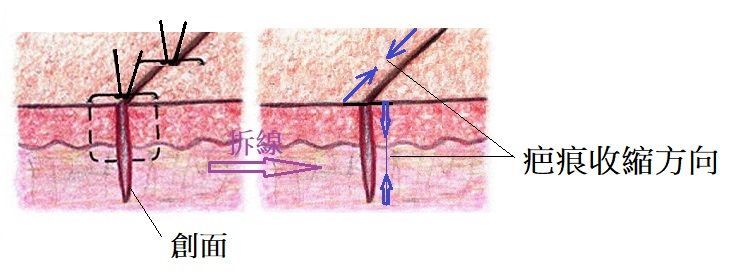

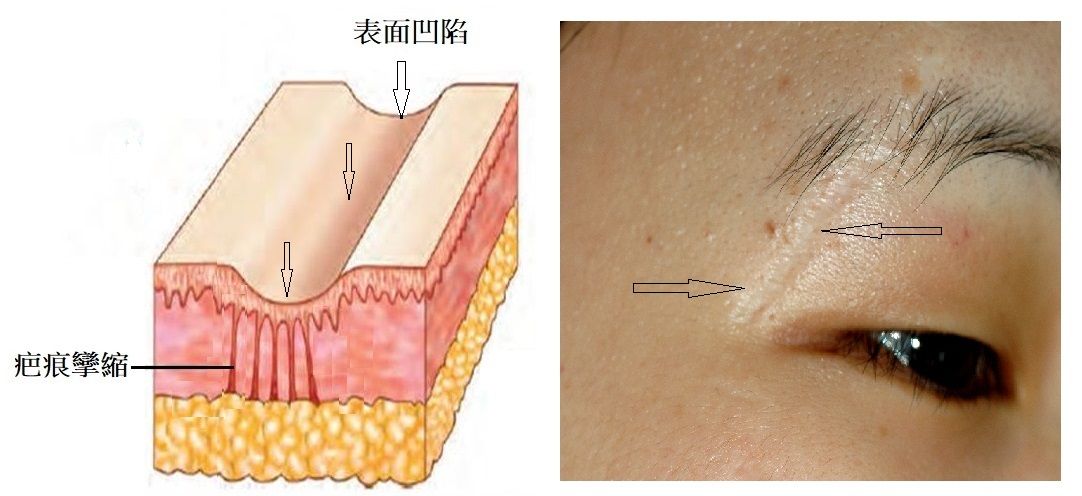

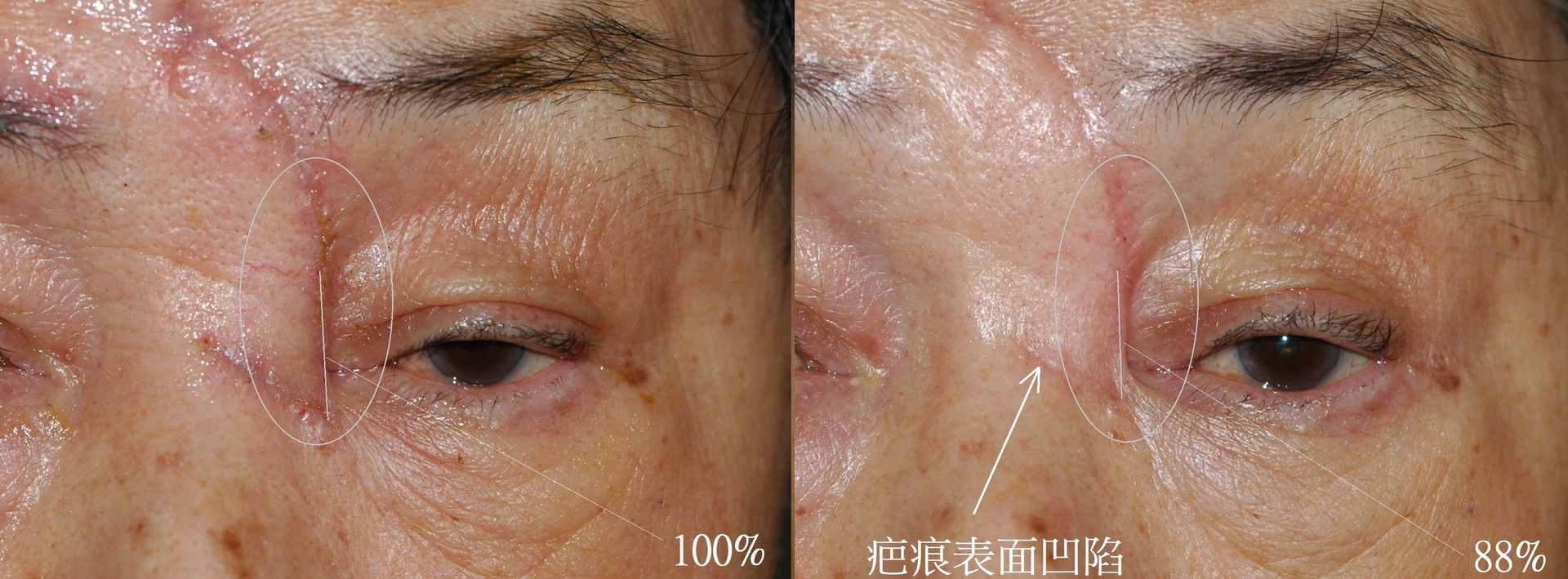

以下兩圖手術切口為例,整個創面會形成一個疤痕面,其長度會往中間縮短,厚度也減少,向下拉扯造成疤痕表面凹陷。

疤痕增生與疤痕攣縮的原因

肉芽組織與疤痕形成是傷口癒合的機制,但同時也導致了攣縮疤痕的出現。如果發炎期反應過度或有感染,或增生期肉芽組織增長太強,或是成熟期疤痕未能縮小,都會造成疤痕增生或攣縮。

疤痕收縮 (scar contraction) 程度太大,使局部構造處於過度牽拉與拉扯的狀態,就稱為疤痕攣縮 (scar contracture) ,疤痕長得太寬或太厚就稱之為疤痕增生 (scar hyperplasia)。

下列兩圖顯示: 總體疤痕的向量是諸多小疤痕收縮向量的合力 (直箭頭為疤痕收縮分向量,弧形箭頭為整體疤痕收縮向量合 )。

下圖顯示: 長線性疤痕的向量是諸多短小疤痕收縮向量的合力,片狀疤痕的向量也是諸多短小疤痕收縮向量的合力,許多小收縮可合起來成為一個嚴重的疤痕攣縮 (直箭頭為疤痕收縮分向量)。

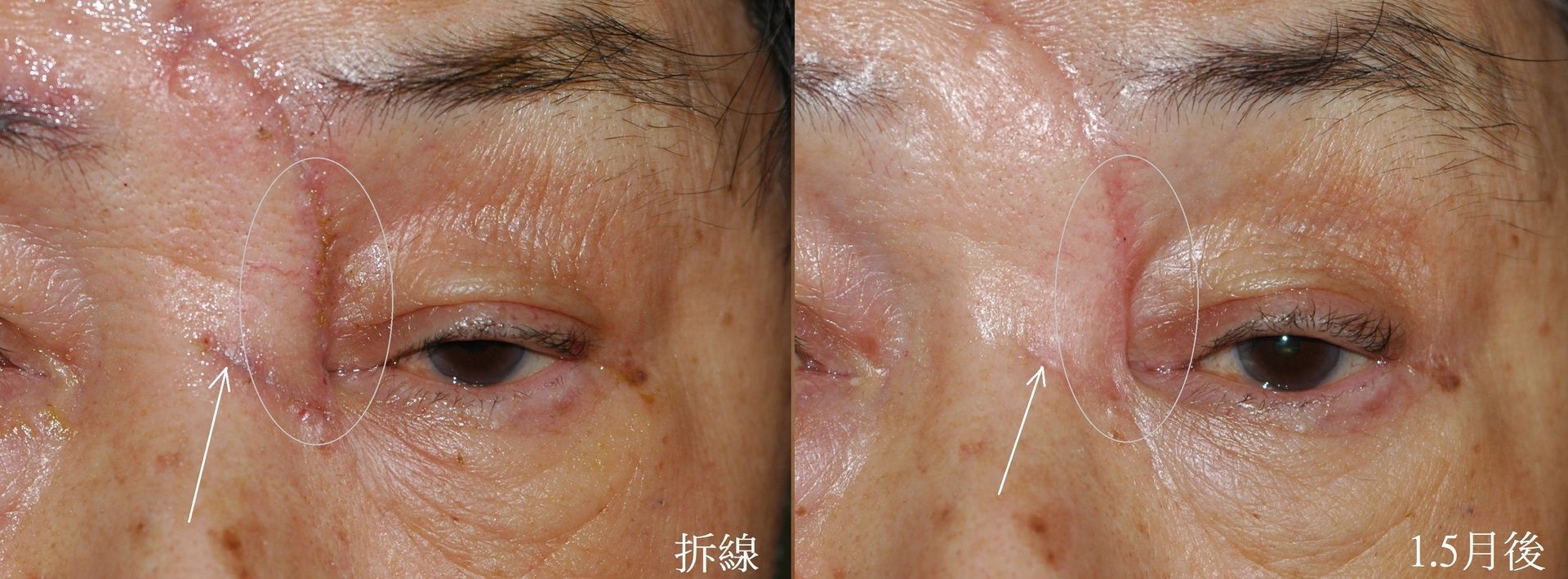

下兩圖顯示: 長弧形性疤痕收縮的情形,拆線後1.5月疤痕標示長度從100%縮小至88%,疤痕凹陷變得明顯。

一般來說,傷口癒合所需的時間越長,疤痕收縮與增生的機率就越大,超過三週才癒合的創面往往會有疤痕攣縮或增生的情況。創面越長、越深或面積越大,疤痕攣縮或增生的程度越大。若傷口出現感染的情況,會導致延遲癒合以及局部炎症反應的加重,這些問題都會使疤痕更嚴重。

疤痕收縮可視為一個向中心的向量,多個疤痕如有相連,則整的總體疤痕的向量為諸多小疤痕收縮向量的合力。比如1單位線狀疤痕會收縮2 mm,那麼10單位相連的線狀疤痕會收縮 2 cm;1單位片狀疤痕會收縮4平方釐米,那麼10單位片狀聚合的疤痕會收縮40平方釐米。但如多個傷口或疤痕沒有相連,則諸多小疤痕收縮向量是分散的,合力就不會因此而連成一氣,疤痕攣縮的情況也會較輕微。

以下兩圖有關眼袋開法切口語疤痕的討論,上圖顯示內開法另加做剪膚手術 (pinch skin excision,圖中之C),它僅剪去皮膚這ㄧ層的組織,其疤痕收縮幅度很小,且與內開法傷口 (圖中A&B)分開,收縮合力不會加乘起來,造成往下拉扯而形成下眼瞼外翻。

上圖為外開法,皮膚/肌肉的切口與內側的傷口不是分開的,所以其收縮合力會加乘起來,造成極大的疤痕收縮,會往下拉扯下眼瞼而形成下眼瞼外翻,而且會睫毛下的切口疤痕表面會凹陷,而破壞臥蠶的外觀。

嚴重的疤痕攣縮會讓周圍的器官、關節變形,見下圖。

(純屬個案說明,實際情況會依個人而不同,左/上圖為術前,右/下圖為術後)

蟹足腫 (Keloid)

蟹足腫是傷口不正常癒合造成的,一般傷口癒合後,會留下線狀的疤痕。肥厚性疤痕是受傷後,過度修補的纖維組織所形成突出的疤痕,但它仍侷限於原受傷的部位。而蟹足腫則因組織內細胞不正常反應,製造過量、結節團塊的結締組織,會超過傷口邊緣,形成像螃蟹腳一樣的足狀伸出物,則稱為蟹足腫。

下圖為肩部蟹足腫,標題欄者為耳垂蟹足腫。

血型為A型的人與黑人有較高的發生率,原因和體質、家族遺傳及外傷部位有關。

有者腫體質的人,不是每次受傷都會產生蟹足腫。如果受傷傷及真皮,膠原蛋白需要重生時,才有機會形成蟹足腫;一般傷口要傷及真皮層如:手術、裂傷、燒傷、刺青、注射、咬傷、疫苗接種等。蟹足腫常出現於張力大的地方如:上臂、肩部、前胸、上背及關節伸張處。

蟹足腫約在受傷後1-2月後慢慢開始,初是紅色的、伴有毛細血管擴張,數個月至數年持續長大,病灶邊緣有深紅色的突出物,會有刺痛、劇癢的感覺。

蟹足腫開如何治療?

治療前必須先辨別診斷蟹足種與肥大性疤痕;肥大性疤痕是一種傷口癒合過度,一段時間後,紅腫現象會變平或褪色,它仍侷限於原受傷的部位;而蟹足腫則會超過傷口邊緣生長,且不會回復。

1,病灶內注射類固醇:將類固醇以相當細的針頭直接的注射入蟹足腫內,使它變軟、變平。這個方法通常需要每兩週至一個月施打一次,是蟹足腫的厚薄而有不同的施打次數,少則兩三次,多則甚至需要數十次。

2,貼矽膠片:這是一種以矽膠做成的貼片。做法是將購得的矽膠片剪成自己蟹足腫的樣子,持續的貼在蟹足腫上。這樣子持續的貼兩三個月之後,有部分的人可以得到相當的進步。

3,染料雷射:染料雷射除了可以去紅斑,對蟹足腫一樣有效。這主要是透過它特殊的波長(585, 595 nm),作用在蟹足腫內的血管,達到縮小蟹足腫的目的。

4,冷凍治療:所謂冷凍治療,就是醫師用極低溫的液態氮,接觸在您的蟹足腫上。這樣的目的,主要是希望用低溫來殺死真皮中的纖維母細胞。