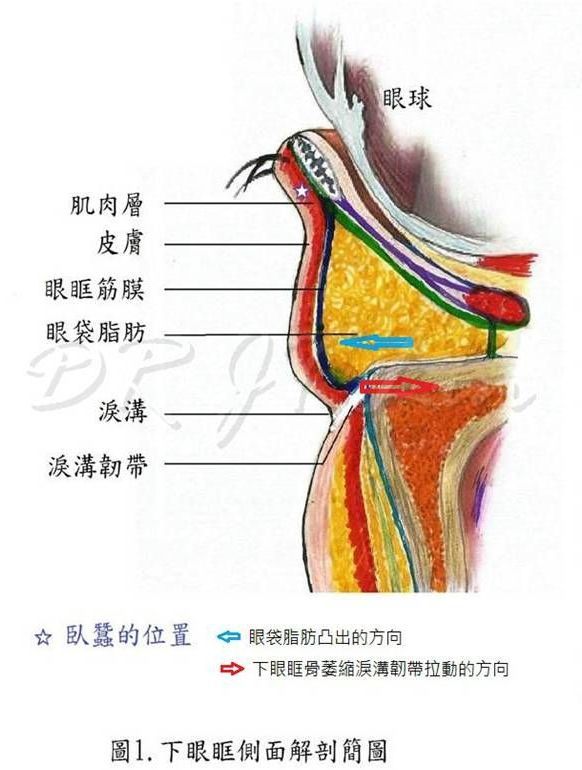

下眼瞼的構造

下眼瞼最裡層是眼結膜,結膜底下有眼眶筋膜 (orbital septum 眶隔筋膜)包覆的眼眶脂肪,眶隔筋膜外面有眼輪匝肌,肌肉外面是皮膚,淚溝韌帶 穿過眼輪匝肌及皮膚,將他們固定在眼眶骨上,下眼皮皮膚很薄且沒有皮下脂肪。

眼眶脂肪(形成眼袋的脂肪)是被下眼眶筋膜包覆著,絕大部分眼袋的形成是筋膜鬆弛後,眼眶脂肪凸出來,而不是脂肪長太多。下眼眶骨上緣長出兩組韌帶(在此簡稱淚溝韌帶)拉住下眼皮形成淚溝,隨年齡增長,下眼眶骨會慢慢被吸收,使下眼眶內縮,因淚溝韌帶緊緊的牽扯,使淚溝變深(見圖1)。

臥蠶:是眼睛下方緊貼著下睫毛的眼輪匝肌形成的,當眼睛微笑時,眼輪匝肌收縮會使臥蠶會變得更加明顯,這是許多俊男美女的魅力指標。

眼袋:指的是臥蠶下方與淚溝之間凸起的脂肪,主要是因為下眼眶筋膜及其他支持韌帶隨歲月增長而漸漸鬆弛,使眼眶筋膜後面的脂肪往前凸出而形成;有些人可能因家族遺傳或用眼過度,年紀輕輕就有眼袋。

淚溝:淚溝上附著淚溝韌帶,此韌帶由眶骨下緣拉住眼下瞼肌膚,隨年齡增長,下眼眶骨會慢慢被吸收,使下眼眶向下向內陷萎縮,淚溝韌帶因而更緊的牽扯,使淚溝變深。當眼袋膨出下垂,眼眶下的蘋果肌萎縮,淚溝失去支撐而下移變深,讓眼眶變大而明顯。下眼眶大小是指下眼瞼上緣至淚溝的距離,會年齡而變長。能縮小眼眶、平順的臉頰交界才是眼袋手術的王道。

眼袋形成的原因:

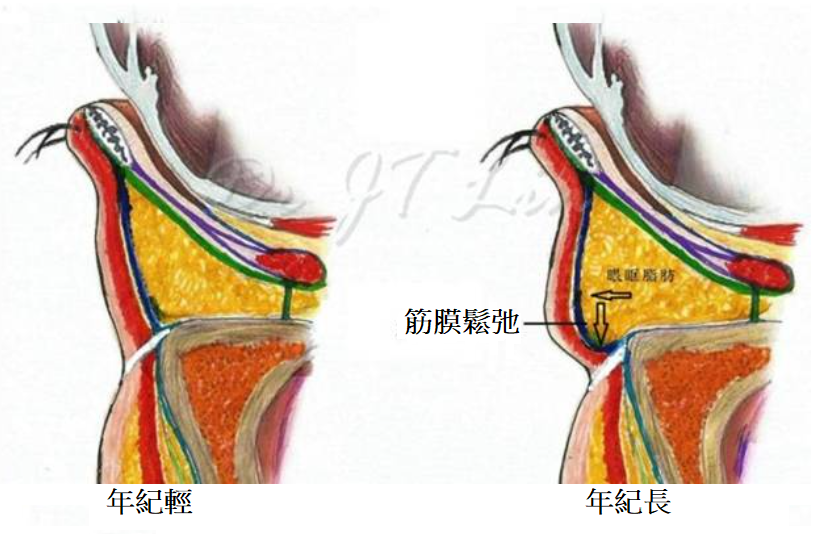

隨著年紀增長,老化的眼輪匝肌及皮膚失去彈性,加上下眼眶筋膜及其他支持韌帶漸鬆弛,下眼眶骨會慢慢被吸收而凹陷,導致眼眶內的脂肪無法被支撐固定住,因而凸出;

眼袋的形成除了老化及重力的影響之外,長時間熬夜或腫脹都會使眼袋更加明顯 (見下圖)。

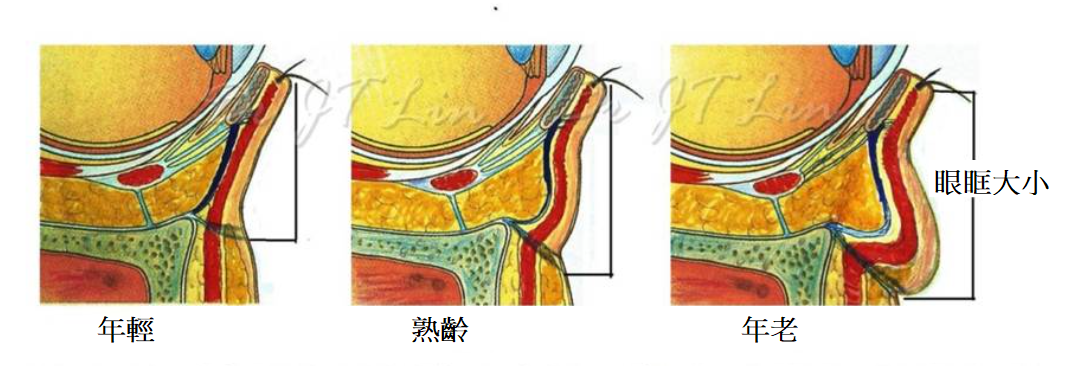

下圖顯示:隨著年紀增長眼眶大小也是隨之變大。

年齡對下眼眶的影響:

年輕時下眼眶與臉頰交界平順,位置較高,眼眶呈水平橢圓形。年長時下眼眶與臉頰交界明顯 ,位置較低,眼眶呈直立水滴橢圓形。年齡愈大下眼瞼也會越來越鬆弛,(下圖虛線:眼眶臉頰交界;箭頭:眼眶大小。)

下眼眶大小會隨年齡而增長。能縮小眼眶、平順的臉頰交界才是眼袋手術的王道。

各種眼袋淚溝的情況

左上圖:年輕時下眼皮與臉頰交界平順 ,位置較高。

右上圖:年長時下眼眶與臉頰交界明顯凹陷 ,位置較低。

年長後可能出現不同形狀的眼袋:

下左圖: 眼袋淚溝明顯, 臥蠶不明顯,下眼瞼鬆弛且外側往下垂。

下右圖: 臥蠶、眼袋、淚溝界線明顯,但眼袋不大。

下兩圖: 臥蠶眼袋連在一起,淚溝界線明顯,眼袋大。

下眼瞼的鬆緊程度與眼袋手術的關係:

下眼瞼上緣可以把它想像成涼衣服的繩索,隨年齡增大下眼瞼會越來越鬆弛而下垂。當眼袋手術有明顯的切皮動作或術後有嚴重腫脹,下眼瞼就容易外翻或下縮 (見下圖)。下眼瞼的鬆緊度是跟著年紀增長而持續變差的,所以必須利用眼尾固定術 (或叫外眥固定術 lateral canthopexy) 或眼尾成形術 (或叫外眥成形術 Lateral canthoplasty)來改善下眼瞼的鬆緊。

下左圖是眼袋手術合併眼尾 (外眼角)固定術之術前,下右圖是術後一年,可以發現術後下眼瞼變緊了,而且也改善了術前下眼白露出的現象。

下眼周老化現象有:

皮膚變薄鬆弛

眼眶脂肪凸出

筋膜韌帶萎縮鬆弛

下眼眶骨內縮

下眼瞼萎縮鬆弛

淚溝明顯

眼眶與臉頰交界不平順 ,位置變低。

眼眶與臉頰交界的位置較高,眼眶變大。

蘋果肌萎縮

眼袋手術的方法

眼袋手術最好能根據上述問題,盡量做到全面覆蓋而不相互牴觸,方法簡單分述如下:

外開法:

是在下眼瞼下約3 mm處將皮膚以及眼輪匝肌切開一個2.5 - 3 cm的切口後,將眼輪匝肌和下眼眶骨交界處剝離後,進行眼袋脂肪及筋膜手術及切皮。此法較容易發生下眼瞼外翻及破壞臥蠶。

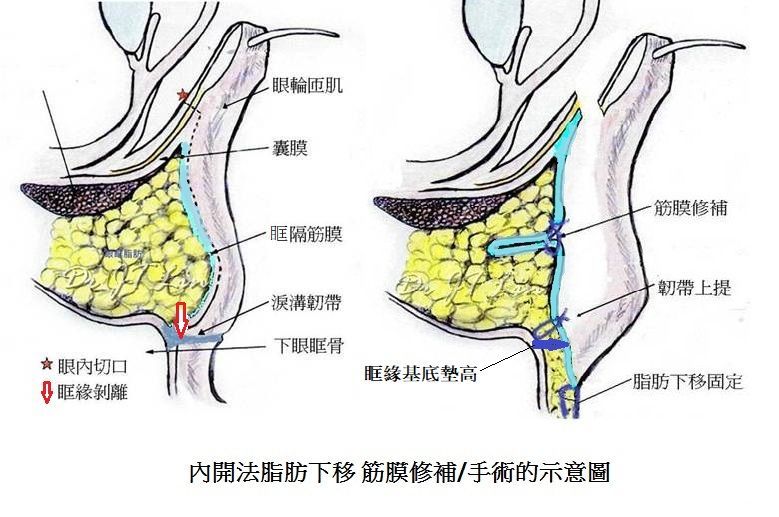

內開法:

是利用於下眼瞼內結膜處切開一個1.5 - 2 cm的切口,在不切開眼輪匝肌情況下之後將眼輪匝肌和下眼眶骨交界處剝離後,進行眼袋脂肪及筋膜手術。此一方法的好處是下眼皮沒有傷口及疤痕。但如果同時需移除一些下眼瞼鬆弛的皮膚,可另做剪膚手術 (pinch skin excision, 它僅剪去皮膚這一層), 不會傷及下眼瞼前的眼輪匝肌 (pretarsal orbicularis oculi)。外開法與內開法之詳細說明與優劣分別,請案此連結。

眼袋手術重點是眼袋脂肪、眼輪匝肌及筋膜的處理,而非下眼瞼皮膚的切除。下眼瞼皮膚鬆弛不一定要與眼袋手術一起進行,它是可以往後擇期再做的,也可以用雷射、音波、電波,甚至用化學換膚 (chemical peel)的方式為之,不一定需要用用手術切除的方法。

如果依我們以上這個內開/外開法的定義分野(也就是手術有無切斷下眼瞼的眼輪匝肌),仿間有所謂 "因為要切除下眼贅皮,所以一定要用外開法。" 是很不正確的說法。所以一定要知道:不是下眼瞼有道傷口,就一定就是所謂的 "外開法眼袋手術"。

筆者由多年經驗發,展出內開法 脂肪下移/筋膜修補/韌帶及眶緣重建/外眼角固定術/剪皮手術,其內容如下:

- 眼袋脂肪的分離、下移與固定。

- 眼眶隔膜及眼輪匝肌下筋膜 (suborbicularis fascia)的分離、縫合與修補。

- 淚溝韌帶的分離、上移與重置 (上提)。

- 利用眼眶脂肪與筋膜做眶緣鋪墊 (必要時時上提眼輪匝肌下脂肪,SOOF)。

- 外眼角固定術或外眼角成形術 (有下眼瞼鬆弛之選項)。

- 下眼皮修剪 (pinch skin excision,有下眼瞼皮膚鬆弛之選項)。

- 眼輪匝肌栓掛法 (orbicularis hitch,有下眼瞼眼輪匝肌鬆弛之選項)。

這種手術可同時解決眼皮皺紋、眼袋、淚溝、大眼眶及黑眼圈 ,特點是:

- 經結膜的內開法,外表無切口 (無下眼瞼剪皮者)。

- 脂肪下移與眶緣鋪墊:我的做法是完全不切除脂肪,並保留血循連接,可以完全脂肪存活,不被吸收,固定後不會回縮,可有效打破韌帶的拉扯、填平淚溝、墊高後縮的下眼眶緣;脂肪下移夠低可以填補部分蘋果肌,有眼眶減壓的效果,避免脂肪持續壓迫眶膜。

- 筋膜修補/韌帶重置:眼眶隔膜及眼輪匝肌下筋膜,我合稱之為眼眶筋膜。眼眶筋膜及淚溝韌帶的修補重置較高位置, 它們一如擋土牆一樣阻止土石流,眼眶筋膜是牆壁,韌帶是地基 ,兩者皆要修復補強與重置,以預防眼袋復發。緊緻的眼眶筋膜與脂肪層可以降低透光折射,減少黑眼圈的顏色深度。

- 脂肪下移、韌帶及眶緣重置可縮小眼眶,即縮小黑眼圈範圍;小巧而平順的眼眶是最重要的年輕外表象。

- 外眼角固定術或外眼角成形術除了有防止下眼瞼外翻的功能外,也能矯正因下眼瞼下垂而露出眼白的缺陷,更可以支撐眼球不讓它往下往外移,有阻止上眼眶進一步凹陷的功用。