臥蠶的成因可能是下眼瞼的眼輪匝肌較發達或是分布排列往上集中。笑的時候眼輪匝肌會用力收縮,最上緣的眼輪匝肌會被擠到下眼瞼板的前面,鼓起而形成的。

臥蠶是動態的,適當大小的臥蠶會讓眼睛看起來飽滿有神,靈活討喜,意味著好人緣、親和力與桃花運。因為外開法是在臥蠶的位置做皮膚切口,它造成的疤痕是否會破壞臥蠶確實是一個值得討論的話題。

眼袋手術的方法有所謂內開法與外開法之別 (見本站文章):

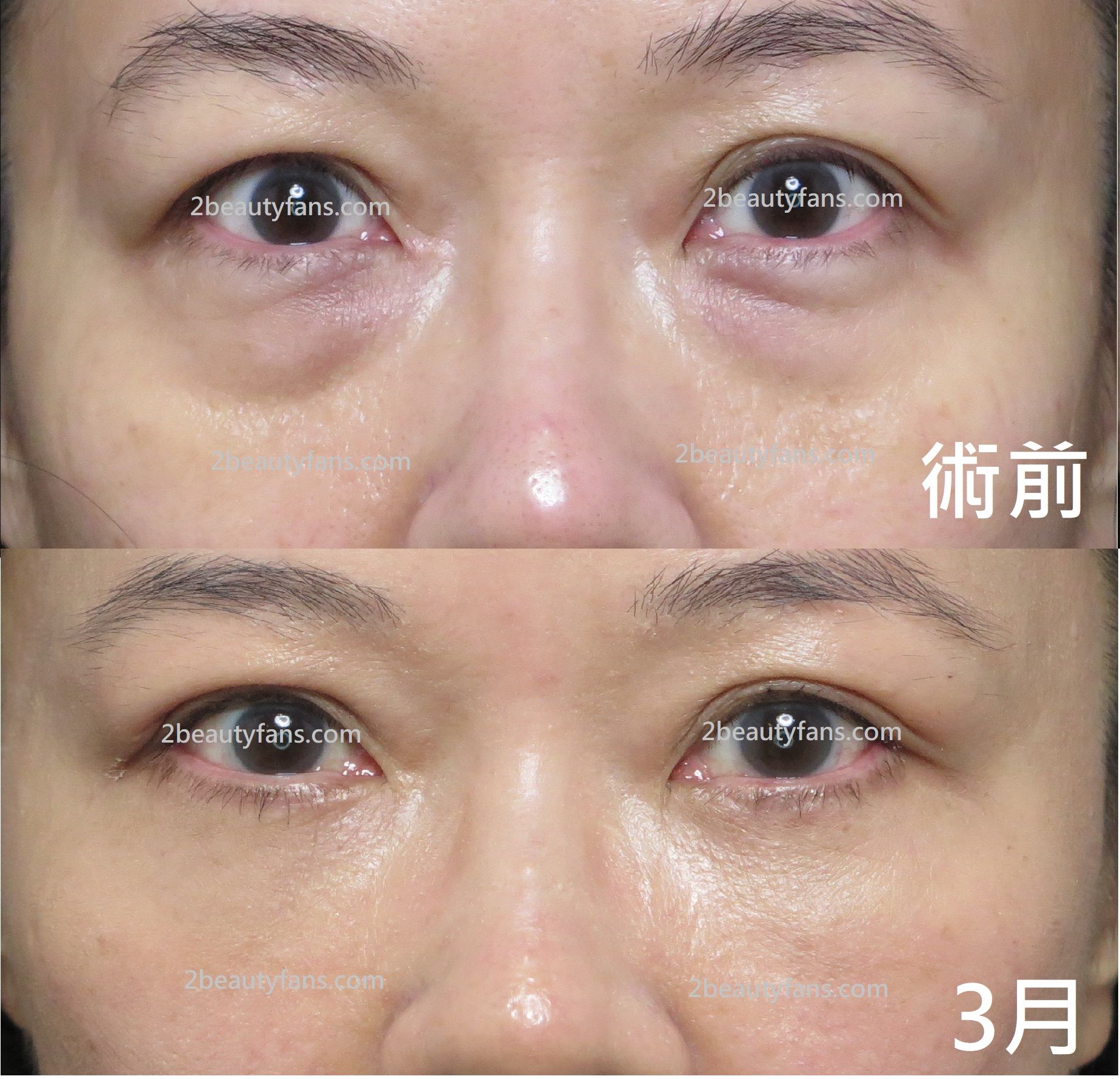

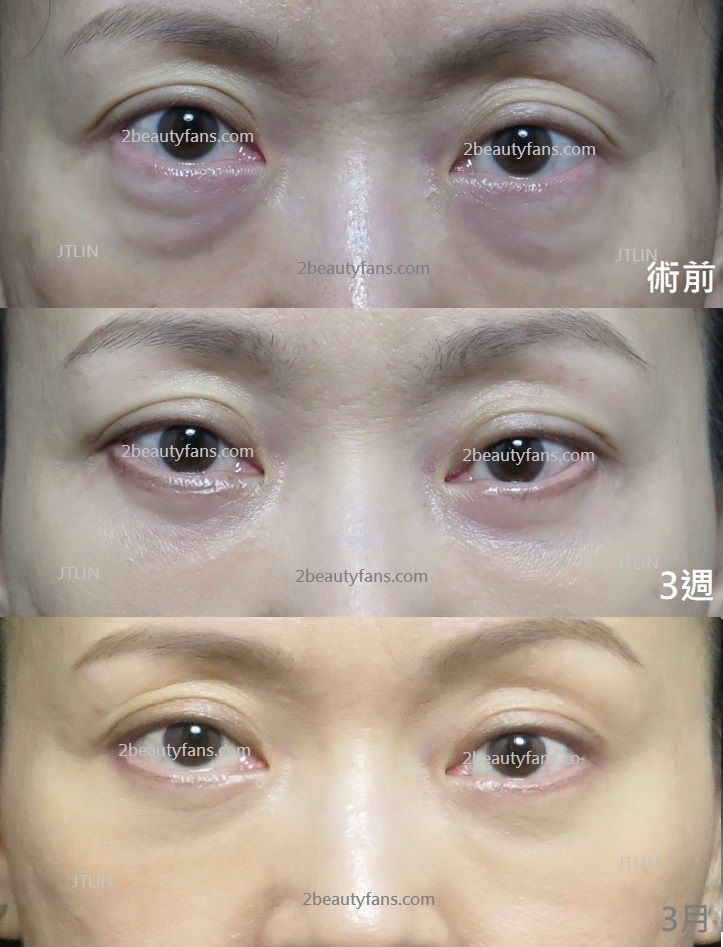

內開法 (Transconjunctival approach) 最明顯的好處之一就是眼睫毛下沒有皮膚切口及可見到的疤痕。使用內開法時如需移除一些鬆弛的下眼贅皮時,可另做剪膚手術 (pinch skin excision),它僅剪去皮膚這一層的組織,不會傷及下眼瞼前的眼輪匝肌,所以內開法較不易發生下眼瞼外翻及破壞臥蠶。以下三案例皆使用內開法,沒有剪除皮膚,術後臥蠶形狀完全沒有被破壞,臥蠶甚至變得更為明顯。

外開法 (Transcutaneous approach):

最大好處之一就是切口大,手術較容易進行。但此法較容易發生下眼瞼外翻及破壞臥蠶。很多人對於 "外開法較容易發生下眼瞼外翻及破壞臥蠶" 的說法不認同,筆者就我學理所知及多年臨床經驗,在此提出一些說明。我跟論點有二:其一為疤痕收縮,其二為眼輪匝肌失去運動神經的支配。

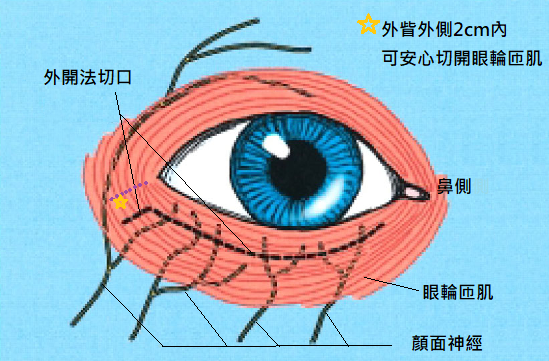

用外開法一定會切開眼輪匝肌及切斷支配眼輪匝肌的運動神經 (見上圖),這樣至少會使些口上緣的眼輪匝肌暫時失去收縮的能力,而無法收縮而鼓起成臥蠶的樣子。傷口有三個維度,其中任一維度越長、越深或越寬,疤痕收縮的程度越大。疤痕收縮是一個向中心的向量,兩個疤痕如有相連,則總體的收縮向量為這兩個向量的合力。比如其一疤痕會收縮2 mm,另一個1 cm, 兩者如在相連同一直線上,則其收縮合力可達 1.2 cm。

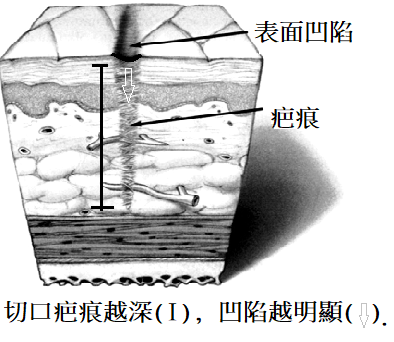

但如這些傷口或疤痕沒有相連,則其收縮向量是分散的,合力就不會因此而連成一氣,疤痕收縮的情況也會較輕微。一般的切口疤痕因為這種縮的性質,多會呈現長度變短,而表面有凹陷的樣子 (見下圖)。

以下兩圖為手術切口疤痕,因為疤痕收縮而呈現表面凹陷的樣子。

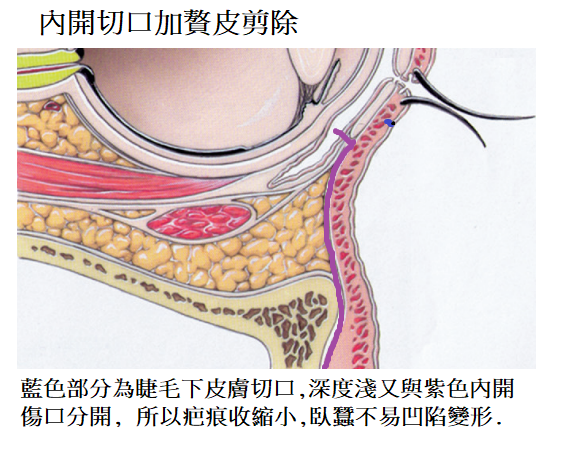

下兩圖是有關眼袋開法切口與疤痕的討論,靠上的圖顯示內開法另加做剪膚手術 (pinch skin excision),其創面僅在皮膚這一層,其疤痕收縮幅度很小,且與內開剝離組織的傷口是分開的,兩者收縮合力不會全作用在臥蠶及皮膚上,內開剝離創面的疤痕拉力是作用在裡面的結膜上,往下拉扯力道分開,因而很少造成下眼瞼外翻及切口疤痕表面凹陷或破壞臥蠶的外觀。

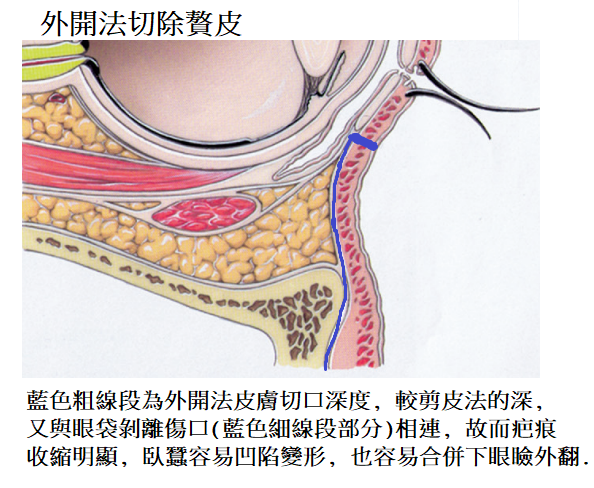

靠下圖為外開法,皮膚/肌肉的切口與內側剝離離傷口是相連的,所以其收縮合力會加成起來,造成極大的疤痕收縮力道,而且是直接作用於支撐力最小的臥蠶與皮膚位置,這樣會往下大力拉扯下眼瞼而容易形成下眼瞼外翻,而且會使會睫毛下的切口疤痕表面會凹陷,進而破壞臥蠶的外觀。

臨床案例的觀察

術後一個月外觀的比較:

以下這兩個案例,一個是使用內開剪皮行脂肪移位,另一個室外開法行脂肪移位,術後一個月的比較,第一個案例顯示疤痕平順,無明顯疤痕凹陷收縮拉扯的現象。

第二個案例顯示睫毛下臥蠶位置的疤痕凹陷現象(右側小空心箭頭),整條疤痕往中間縮短 (左側實線箭頭),這是外開法術後典型的外觀。

術後一個月臥蠶的比較:

以下兩個案例皆使用內開法行脂肪移/位筋膜修補,合併做剪除贅皮,術後臥蠶形狀完全沒有被破壞,臥蠶甚至變得更為明顯。

下面兩個案例皆使用外開法行脂肪移/位筋膜修補,術前有臥蠶,術後臥蠶消失或中間有凹陷現象。

術後較久外觀與疤痕的比較:

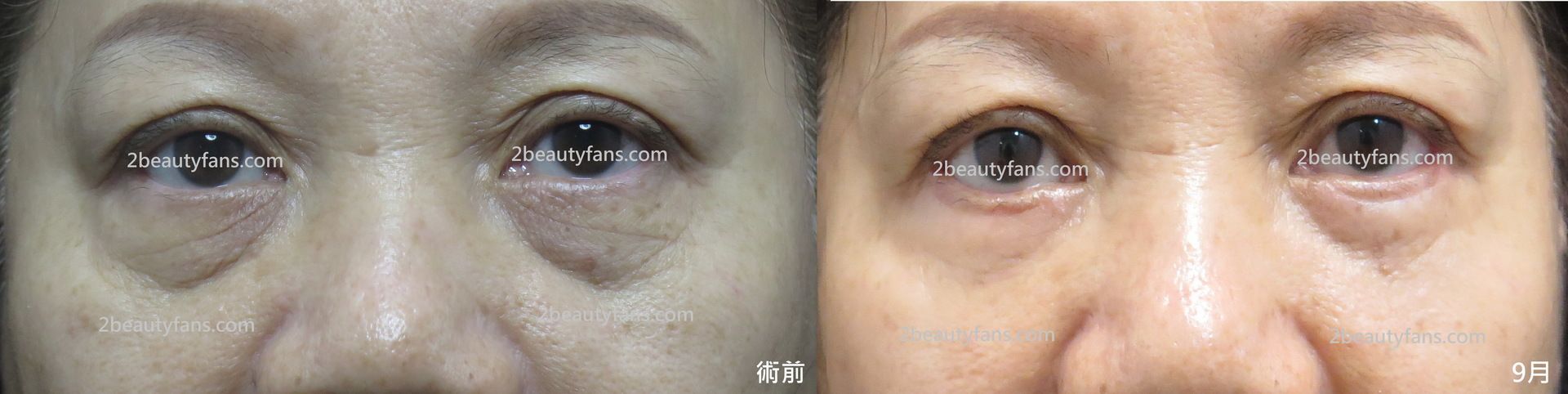

以下八個案例皆使用內開法行脂肪移/位筋膜修補,合併做剪除贅皮 (術前他們並沒有明顯的臥蠶),可注意到跟外開法比較,他們術後剪皮處的疤痕極為細小,而且疤痕表面並無凹陷的現象。

以下七個案例皆使用外開法行脂肪移/位筋膜修補,我們注意到跟內開剪皮比較來,他們術後睫毛下切開的疤痕較為明顯,而且疤痕表面出現較明顯凹陷的現象,一看起來就像做過眼袋手術的樣子,美觀效果差很多。

因為多年的臨床觀察發現,確實外開法的疤痕較為明顯,而且疤痕表面出現較明顯凹陷,也會破壞臥蠶,所以我的眼袋手術標準做法是: 內開法行脂肪移/位筋膜修補,如需去除贅皮時,就加做剪除贅皮 (pinch skin excision)。