眼袋手術要處理下眼周老化現象,可能包括:

- 皮膚變薄鬆弛

- 眼眶脂肪凸出

- 筋膜/韌帶/下眼瞼萎縮鬆弛

- 下眼眶骨下內縮

- 淚溝明顯

- 眼眶與臉頰交界不平順 ,位置變低,眼眶變大。

- 蘋果肌萎縮

眼袋出現是一個初老現象,甚至不少年輕人都有這些困擾,它會隨年齡增長而變嚴重。

網路及媒體上介紹的眼袋手術方式琳瑯滿目,還真的不知如何選擇?目前眼袋手術有不少作法及迷思,且讓我好好跟大家分析解說。比如:

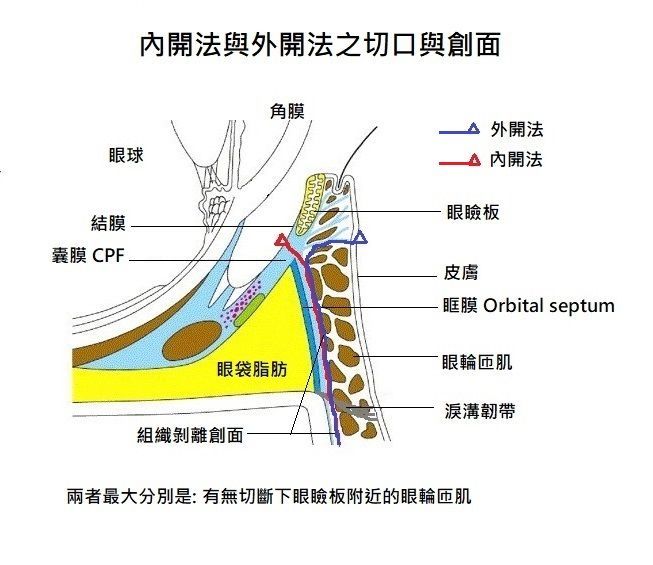

眼袋手術有所謂內開法與外開法,它們何不同?各有甚麼優缺點?

還有不少有人說「因為要切除贅皮,所以一定要用外開法」,這是正確的嗎?

眼袋手術的方法(Surgical approach)

手術最好能全面覆所有眼周老化的問題,而不相互牴觸。我們溝通使用相同的語言很重要,以下是最為整形外科界所認同的定義,簡單分述如下:

內開法 (Transconjunctival approach):

於下眼瞼內結膜處切開一個1.5 至 2公分的開口 (見下圖),在不傷及肌肉的情況下,將眼輪匝肌和下眼眶骨交界處往下剝離,然後進行眼袋脂肪及筋膜手術 (內容本網站有許多專文討論)。此法最明顯的好處之一就是下眼皮沒有切口及可見的疤痕。

外開法 (Transcutaneous approach):

在下眼瞼下約3毫米處做2 至 3公分的皮膚開口 (見下圖),將眼輪匝肌切開後,將匝肌和下眼眶骨交界處往下剝離,然後進行眼袋脂肪及筋膜的處理,最後切除贅皮及縫合。此法較容易發生下眼瞼外翻及破壞臥蠶。

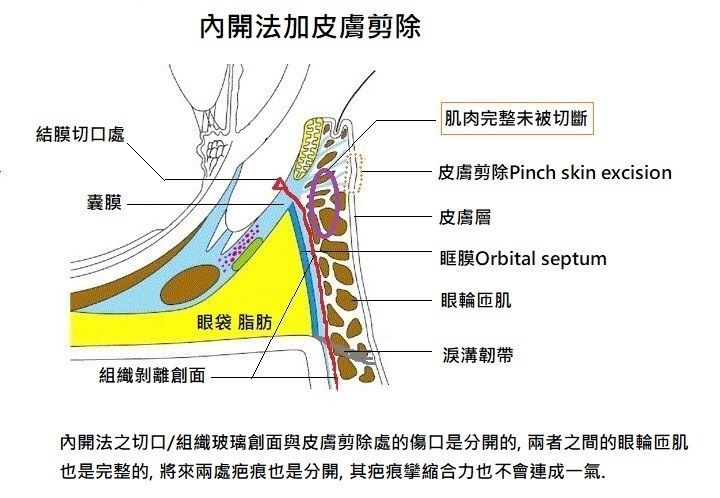

使用內開法時如果同時需移除一些下眼鬆弛的贅皮時,可另做剪膚手術 (pinch skin excision),它僅是剪去皮膚這一層的組織,而不會傷到下眼瞼前的眼輪匝肌 (見下兩圖)。

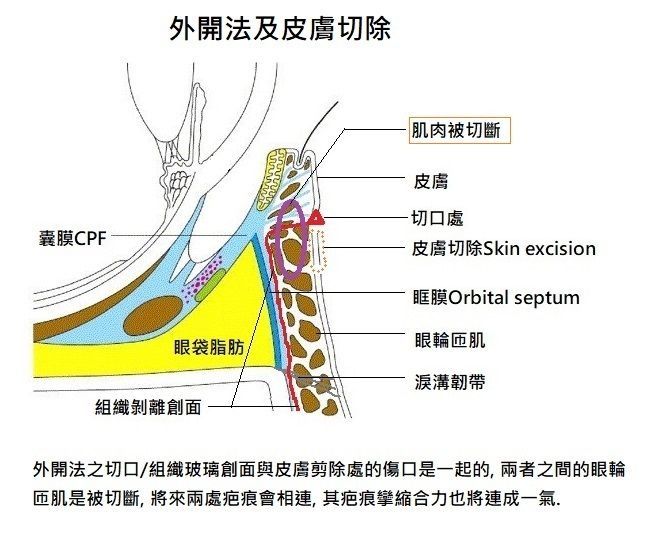

使用外開法一定會切開眼輪匝肌及切斷支配它的運動神經 (見下三圖),至少會讓眼輪匝肌失去一陣子收縮的能力,容易發生下眼瞼外翻及破壞臥蠶外觀 。

眼袋手術重點是眼袋脂肪、眼輪匝肌、下眼瞼及筋膜的處理,而非下眼瞼皮膚的大幅切除。下眼皮鬆弛也不一定要與眼袋同時處裡的,它是可以往後擇期再做的,也可以用雷射、音波 、電波,甚至用化學換膚 (chemical peel) 的方式來做緊緻處置,不一定需要用手術切除的方法。如果依以上的定義,那麼內開/外開法的最主要分野在於:手術有無切斷下瞼板前的眼輪匝肌。

因此可知彷間有所謂 "因為要切除下眼贅皮,所以一定要用外開法。" 這種說法是很不正確的。所以一定要知道:不是下眼瞼有道傷口,就一定就是所謂的 "外開法眼袋手術"。

內開法/外開法之比較

內開與外開只是手術切口的位置不同,它們和眼袋手術做的精不精緻沒關係,兩種方法都可以把眼袋手術做得很好,許多醫師也都是精通兩種方法的,但是有些事實是不爭的。比如:疤痕有無、切斷肌肉神經、手術範圍的暴露 (surgical exposure)之大小。當然醫師必須有能力處理手術所帶來不可避免的情況,而且也應該在術前坦白告訴顧客這些問題,尤其是那些不可逆的情況 (如疤痕、臥蠶消失等等),絕對不能因為自己沒把握,而用一些似是而非的話術欺負缺乏專業資訊的顧客。

| 位置 | 長度 | 暴露面積 | 切斷眼輪匝肌 | 切斷運動神經 | 位於眼瞼板的 | 眼瞼外翻 | 破壞臥蠶 | 疤痕 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 內開法 | 結膜 | 1.5-2.5 cm | 1 | 無 | 無 | 裏側 | 不易 | 不會 | 較不明顯 |

| 外開法 | 皮膚 | 2.5-4 cm | 3-5倍 | 有 | 有 | 外側 | 容易 | 會 | 較明顯 |

以下圖片顯示內外開傷口的位置與情況:

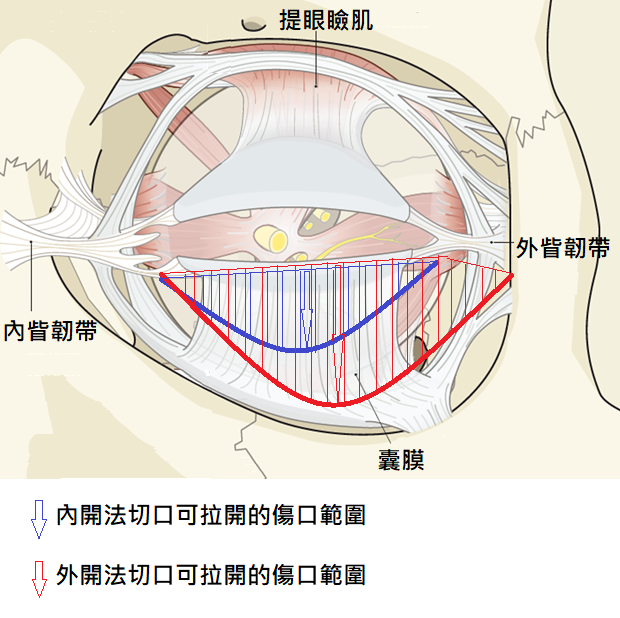

內開法切口位於下瞼板的內(裏)側,下瞼板兩端被內眥韌帶與外眥韌帶固定於眼眶骨上,這個三位一體的結構本身具有一定的韌性,可有效支撐下眼瞼 (見上三圖)。 內開法手術的拉勾是由下眼瞼內往外拉,阻力會很大,下眼瞼無法有效地拉離眼球,所以手術暴露 (surgical exposure) 並不好,需要很好的麻醉、手術技巧、助手與手術照明明才能做好手術。

相反的,外開法切口位於下眼瞼板的外側,手術通常由眼輪匝肌下層進行剝離拉,拉勾要拉開傷口時,只遇到皮膚肌肉這兩層較小的韌性阻力,切口上緣可有效地拉離眼球,所以行外開法時手術暴露會比內開法好很多,估計它手術暴露面積可能有內開法的 3-5 倍之多 (請見下兩圖)。

外開法切口位邊緣組成只有有皮膚及肌肉,其韌性阻力小,可以用力拉開的程度可能會比下圖所示的大很多。

就我的觀點簡單的說,外開法是比較容易的手術,關於疤痕明不明顯,會不會破壞臥蠶的問題,將有專文討論。